交通事故の「慰謝料自動計算機」をぜひ活用してください!

交通事故の被害にあったなら、あなたは慰謝料を受け取ることができます。

そして慰謝料以外にも、治療費や逸失利益などさまざまな損害項目があり、これらを損害賠償金(状況に応じて示談金とも保険金ともいいます)として受け取ることができます。

しかし、被害者の方がこれらの金額を正確に計算するには手間がかかり、なかなか難しいのが現実です。

そこで、みらい総合法律事務所では今すぐ無料で、どなたでも、簡単に、ご自身の慰謝料などの損害賠償金額を知ることができる「慰謝料自動計算機(シミュレーター)」をWEB上にご用意しました。

これは、みらい総合法律事務所の弁護士たちが過去のデータや判例などを調べ上げ、数式などをプログラミングすることで、自動で計算できるシステムとして開発したものです。

シミュレーターが導く流れの通りに数字などを入力するだけで、どなたでも簡単に金額を計算することができます。

※注1:交通事故慰謝料自動計算機は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって計算しています。具体的な事情によって損害賠償額は異なりますので、ご了承ください。

※注2:この計算機は、2020年4月1日~2026年3月31日に発生した交通事故の慰謝料などの計算を前提としています。

※注3:2020年4月1日より前に生じた交通事故の計算機はこちら

※注4:申し訳ございませんが、交通事故慰謝料計算機の使い方などのご質問はお受けしておりません。

死亡事故の慰謝料自動計算はこちらから⇒ https://www.jiko-sos.jp/calc02/

このあとに、慰謝料などの示談金(損害賠償金)について弁護士の解説がありますので、こちらもあわせて読み進めてください。

これさえ知っておけば安心!交通事故の慰謝料8つのポイント

最終更新日 2023年 12月05日

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所

代表社員 弁護士 谷原誠

加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社から被害者の方に対して慰謝料などの損害賠償金額の提示があります。

ここで理解していただきたいのは、通常、保険会社は被害者の方が受け取るべき正しい金額を提示してこないことが多いという現実です。

保険会社が株式会社であれば、利益を上げることがその運営目的ですから、支出となる被害者の方への損害賠償金はできるだけ低くしたいからです。

しかも、被害者の方が単独で示談交渉をしても保険会社が増額要求を認めることは、ほとんどありません。

つまり、保険会社は被害者の方の味方ではないということです。

我々、みらい総合法律事務所の弁護士たちは、交通事故の被害者の方が肉体的、精神的な苦痛や損害を被ったうえ、さらに金銭的な損害を受けるようなことがあってはいけないと考えています。

ここからは、交通事故の被害者の方が正しい金額の慰謝料、損害賠償金を受け取るために知っておくべき8つのポイントを中心に解説していきます。

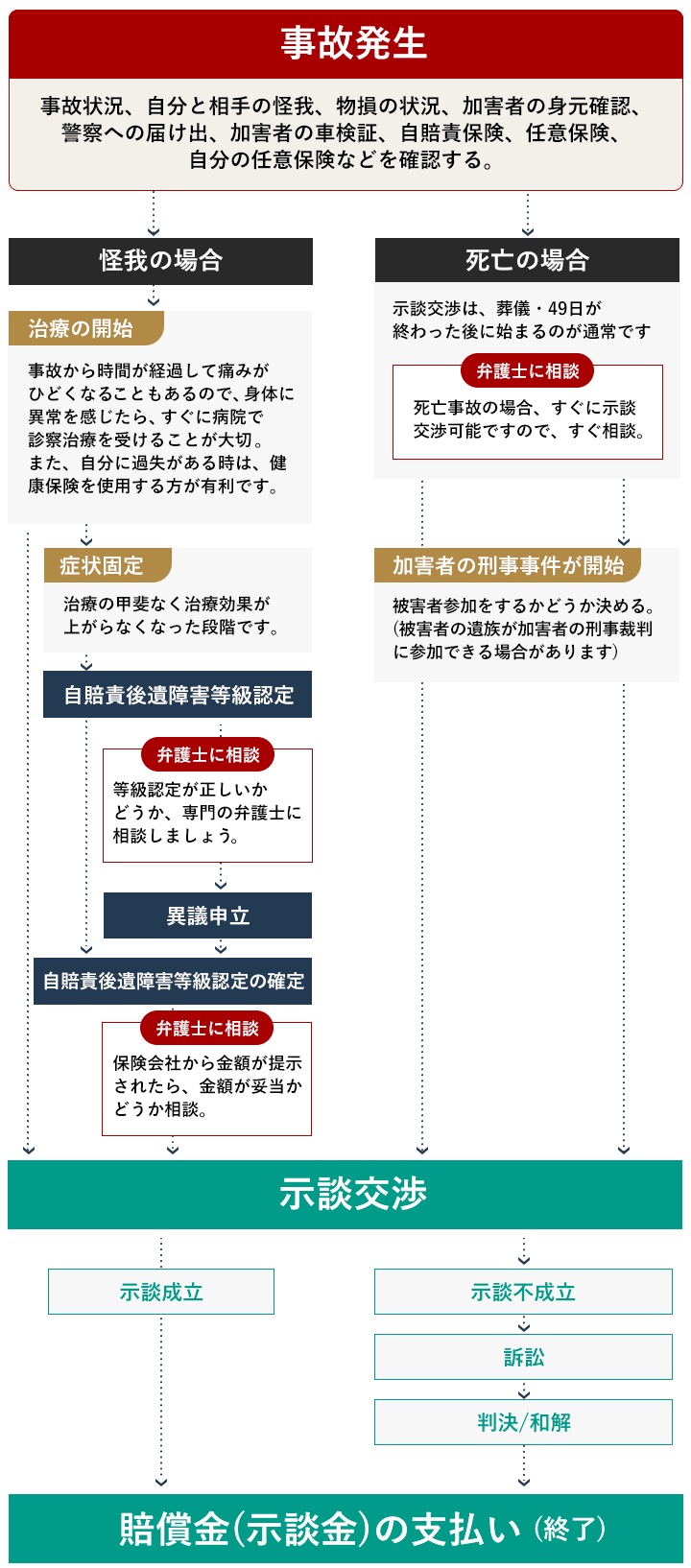

交通事故発生から示談解決(慰謝料等の支払)までのフローチャート

まずは、交通事故発生から慰謝料が支払われるまでの流れと各手続きについて、全体像を把握しておきましょう。

慰謝料の算定基準は3つ!基準の違いで金額が大きく変わる

慰謝料を算定する際には3つの基準があり、それをもとに計算していくのですが、どの基準で計算するかで金額が大きく変わってくることに注意してください。

①自賠責基準

自賠責保険で定められている基準で、もっとも金額が低くなる。

②任意保険基準

各任意保険会社が独自に設定している基準。

各社非公表だが、自賠責基準より少し高い金額になる。

③弁護士(裁判)基準

・金額がもっとも高くなる基準で、被害者の方が本来受け取るべき金額になる。

・これまでの裁判例から導き出されているため、弁護士が加害者側の任意保険会社と示談交渉をする際は、この基準で計算した額を主張する。

・また提訴して裁判になった場合は、弁護士(裁判)基準で計算した金額が認められる可能性が高くなる。

- ここがポイント①

-

・通常、加害者側の任意保険会社は自賠責基準か任意保険基準で計算した金額を提示してくることが多いです。

・なぜなら、保険会社は営利目的で運営されているため、被害者の方への支払いをできるだけ低く抑えようとするからです。

・被害者の方が高額の慰謝料=適正金額での解決を望むなら、弁護士(裁判)基準で算定した金額を主張・立証して、加害者側の任意保険会社に認めさせることが必要になるのです。

交通事故の慰謝料は全部で4種類

慰謝料は1つのまとまったものと捉えている方もいらっしゃると思いますが、じつは4種類あるので詳しく解説します。

(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

入通院して、傷害(けが)の治療を行なった際の精神的苦痛や損害に対して支払われる慰謝料。

(2)後遺障害慰謝料

後遺症が残り、後遺障害等級が認定された際の精神的苦痛や損害に対して支払われる慰謝料で、認定された後遺障害等級(1級から14級)によって金額が大きく変わってくる。

(3)死亡慰謝料

死亡事故の被害者の方の精神的苦痛や損害に対して支払われる慰謝料。

すでに被害者の方は亡くなっているので受取人はご家族などの相続人になるが、法的に相続順位や分配割合が規定されていることに注意が必要。

(4)近親者慰謝料

被害者の方の近親者(家族など)が被った精神的苦痛や損害に対して支払われる慰謝料。

認められるのは、交通事故で被害者の方が亡くなった場合や重度の後遺障害が残ってしまい将来にわたる介護が必要な場合など。

- ここがポイント②

-

・たとえば、被害者の方がけがの治療を受けた後、症状固定により後遺障害等級が認定された場合は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

・また、加害者が悪質な危険運転であったり、被害者の方の後遺障害が重度の場合には、さらに近親者慰謝料が認められる可能性があるわけです。

実際のところ慰謝料はいくらくらいになるのでしょう?

(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)の正しい相場金額と計算方法

ここでは、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料について、自賠責基準と弁護士(裁判)基準でそれぞれいくらくらいになるのかについて見てみましょう。

①自賠責基準の場合

慰謝料額を自賠責基準で計算する際は、次の計算式を用います。

4300円(1日あたりの金額)×入通院日数

=傷害慰謝料(入通院慰謝料)

- ここがポイント③

-

入通院日数(治療の対象日数)には注意が必要です。

次のA)、B)のうち、どちらか短いほうが採用されるからです。

A)「実際の治療期間」

B)「実際に治療した日数×2」

ここでは次の条件で考えてみます。

・症状:むち打ち症

・後遺障害等級:12級13号

・治療期間:1か月の入院+4か月通院=150日間

・実際に治療した日数:入院1か月+通院4か月のうち平均で週1回の通院をしたと仮定……30日+18日(18週×1日)=48日間

A)4,300円×150日=645,000円

B)4,300円×48日=206,400円

この場合、日数が短いB)が採用されるため、傷害慰謝料は206,400円が認められことになります。

②弁護士(裁判)基準の場合

慰謝料額を弁護士(裁判)基準で算定するときは計算式は使わず、『損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を算出します。

この算定表には、ケガの程度によって「軽傷用(むち打ち症で他覚症状がない場合)」と「重傷用」の2種類があります。

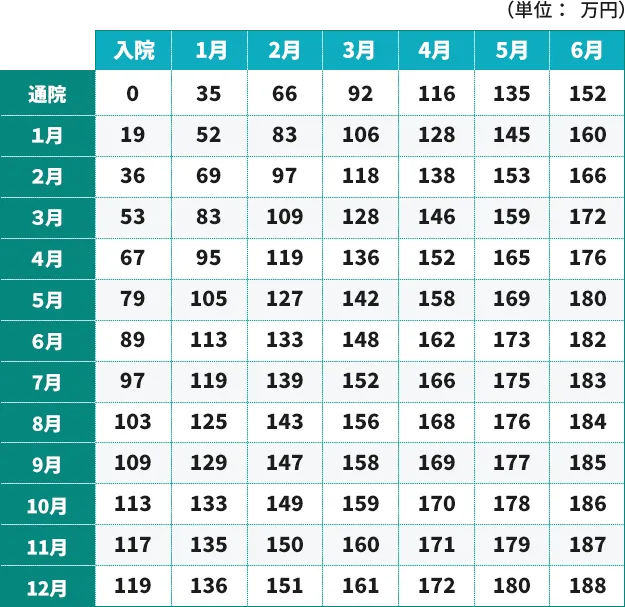

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表(軽傷用)>

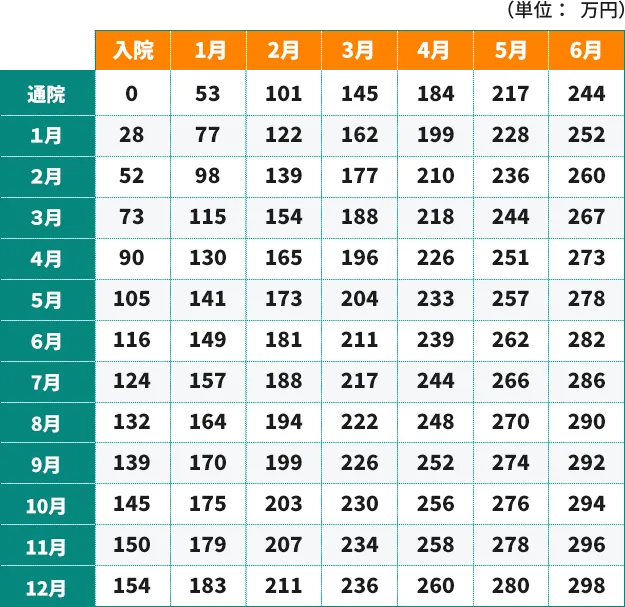

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表(重傷用)>

ここでは、自賠責基準での計算例と同条件(1か月の入院+4か月の通院)での金額を、上記の算定表から割り出してみます。

「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院4か月」が交わった部分を見てください。

「130」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は「130万円」になります。

- ここがポイント④

-

・見落としてはいけないのは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額の違いです。

・ここでは単純計算の金額ですが、それでも基準の違いによって傷害慰謝料(入通院慰謝料)の差は約6.3倍にもなってしまうのです。

・交通事故の慰謝料は弁護士(裁判)基準で解決することがいかに大切か、おわかりいただけると思います。

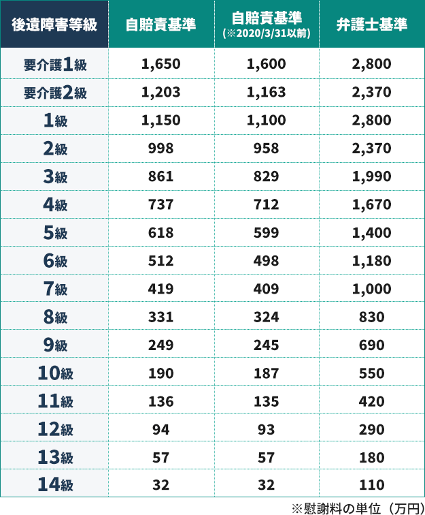

(2)後遺障害慰謝料の正しい相場金額と計算方法

後遺障害慰謝料は、自賠責基準、弁護士(裁判)基準それぞれで、等級(1級~14級)によってあらかじめ概ねの金額が決められています。

後遺障害が重度で等級が上がるほど慰謝料額は大きくなります。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

この早見表からわかるのは、後遺障害慰謝料も弁護士(裁判)基準の金額で示談解決するべきだということです。

症状固定と後遺障害等級認定が大切な理由

(1)症状固定とは?

交通事故で傷害(けが)を負ったら病院に入院・通院して治療を受けると思います。

完治すればいいのですが、ある段階になると主治医からこんなことを言われる場合があります。

「そろそろ症状固定としましょう」

症状固定とは、これ以上の治療を続けても完治の見込みがない状態で、残念ながら被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。

- ここがポイント⑤

-

・医師が症状固定の判断をする前に加害者側の保険会社が症状固定を求め、治療費の支払いを拒否してくる場合があります。

・これは保険会社が支払う金額を抑えたいからなのですが、症状固定を決めるのは医師であり、保険会社ではないことを覚えておいてください。

・医師から症状固定の診断がなければ、そのまま治療を継続されてかまいませんが、念のため、こうした話が出た場合はすぐに交通事故に強い弁護士に相談するといいでしょう。

(2)後遺障害等級はなぜ重要なのか?

後遺症が残ってしまった場合は後遺障害等級の認定を受けて、ご自身の等級を確定することが必要になります。

加害者が任意保険に加入しているなら、その保険会社から慰謝料などの損害賠償金(示談金)の提示があるのですが、その際に後遺障害等級が認定されていないと保険会社は金額を算定できないからなのです。

すると示談交渉もできないので、被害者の方の後遺障害等級は非常に重要なものなのです。

※当サイトの慰謝料自動計算機も症状固定をし、後遺障害等級を確定させてからご利用ください。

後遺障害等級認定の申請と異議申立

(1)後遺障害等級認定の申請方法は2種類あります

後遺障害等級認定の申請方法は、「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。

①被害者請求

被害者ご自身が直接、加害者が加入している自賠責保険会社に申請する方法。

被害者請求のメリット

・被害者請求により後遺障害等級が認定されると、まず被害者の方には自賠責保険金(損害賠償金の一部)がまとまった金額で支払われるので、被害者の方やご家族は金銭的な余裕をもって保険会社と示談交渉を行なうことができます。

・被害者の方ご自身で提出資料を用意して申請するため、手続きの流れや提出する書類を自分で把握できます。

そのため、等級が認定されない、等級が低すぎるといった場合に対処しやすいというメリットもあります。

被害者請求のデメリット

・被害者の方が提出書類・資料を用意しなければいけないため手間がかかってしまいます。

・裁判まで進んで判決があった場合は、損害賠償金に事故時からの遅延損害金などがプラスされるのですが、被害者請求でまとまったお金を最初に受け取ると、最終的に受け取る金額が少なくなるので、遅延損害金も少なくなってしまいます。

②事前認定

加害者が加入している任意保険会社を通して自賠責保険に申請する方法。

事前認定のメリット

・加害者側の任意保険会社が手続きを行なうため、被害者請求より手間がかかりません。

・裁判まで進んで判決が出ると、最終的に損害賠償金にプラスして事故時から計算される遅延損害金がつきます。

判決後に損害賠償金を受け取ったほうが遅延損害金は多くなるため最終的な受取金額が増えます。

事前認定のデメリット

・保険会社がどのような書類・資料が提出したのかわからないため、不足や間違いがあっても被害者の方は確認することができません。

・そのため、等級が認定されなかったり、低い後遺障害等級が認定されてしまう、という問題が起きる可能性があります。

- ここがポイント⑥

-

・それぞれにメリットとデメリットがあり、被害者請求と事前認定のどちらがいいかは一概にいえないので、ご自身のお体の状態や経済状況などを考えながら選択されるといいでしょう。

・なお、交通事故に強い弁護士であれば、それぞれの状況に合わせて最善の選択をアドバイスできるでしょう。

(2)認定された等級に納得がいかなければ異議申立ができる

じつは、認定された後遺障害等級が正しいとはかぎらないことを知ってください。

申請の際に提出した書類や資料に不備や不足があると、そのまま間違った等級が認定されてしまうことがあるのです。

後遺障害慰謝料は等級が1つ違っただけで数百万円単位で金額が変ってしまうので、等級に納得がいかない場合は異議申立を検討しましょう。

- ここがポイント⑦

-

・後遺障害等級認定の手続き、判断は、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という機関が行なっているので、異議申立もこの機関に対して行ないます。

・異議申立の申請では、医師によって自覚症状欄や他覚所見、運動障害などが漏れなく記載された「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」や、レントゲン画像では確認できなかった箇所が詳しくわかる「CT画像やMRI画像」などが必要になります。

・異議申立が認められるには、後遺障害等級認定の判断基準や医学的知識も必要ですから、交通事故に強い弁護士のサポートを受けて行なうことをおすすめします。

被害者の方が請求できる損害賠償項目について

(1)さまざまある交通事故の損害賠償項目

被害者の方が受け取ることができるのは慰謝料だけではありません。

治療費、入院費、休業損害、将来介護費など、さまざまな損害項目があり、「傷害による入通院にかかる費目」「後遺障害にかかる費目」「死亡にかかる費目」の3つに分類できます。

これらを合計したのが損害賠償金(示談金)になります。

(2)重要!逸失利益も金額が大きくなる損害賠償項目

逸失利益とは、交通事故の被害にあわなければ、将来的に得られるはずだった利益(収入)のことです。

交通事故の損害賠償項目の中でも、慰謝料と同様に逸失利益は金額が大きくなるものの1つのため、加害者側の任意保険会社は適正金額よりも低く見積もった金額を提示してくることが多いという現実を知っておいてください。

逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」があり、後遺障害逸失利益の計算式は次のとおりです。

<後遺障害逸失利益の計算式>

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

= 後遺障害逸失利益

- ここがポイント⑧

-

・逸失利益は金額が大きくなるので、被害者の方は適切な逸失利益を受け取ることが大切です。

・しかし、加害者側の任意保険会社は低く見積もった金額を提示してくることが多いので、それを安易に信じてはいけません。

・なお、相場金額よりも増額するケースもあるので、損をしないためにも一度、交通事故の損害賠償に強い弁護士に相談してみるといいと思います。

慰謝料などの損害賠償金で損をしないために弁護士へ

「慰謝料自動計算機(シミュレーター)」で出された金額は、どうだったでしょうか?

思ったよりも高いと感じたでしょうか、それとも低すぎると感じたでしょうか。

すでに加害者側の任意保険会社から金額提示を受けている場合は、比較してみてください。

おそらく金額に、かなりの差があるのではないでしょうか。

実際の交通事故の損害賠償実務では、慰謝料などの算定はより精密に行なっていくので、この慰謝料自動計算機(シミュレーター)での金額とは若干違ってきます。

しかし、保険会社の提示額は低いということを目の当たりにされてしまったと思います。

では、被害者の方はどうすればいいのかというと、ぜひ一度、交通事故の損害賠償実務に強い弁護士に相談していただきたいのです。

みらい総合法律事務所には、年間1,000件以上の相談が寄せられており、この慰謝料自動計算機(シミュレーター)で出された金額のデータを持ってこられる相談者の方もいらっしゃいます。

みらい総合法律事務所の最新解決事例はこちら

加害者側の任意保険会社の提示額をけっして鵜呑みにしてはいけません。

随時、無料相談をお受けしていますので、まずは一度ご連絡ください。

→弁護士へのご相談の流れ